/ Forschung

Personenfreizügigkeit im Kontext

Prof. Dr. Christa Tobler, Professorin im Fachbereich Recht, über Bildung und Forschung im bilateralen Verhältnis mit der EU.

Bildung und Forschung sind starke Punkte der Schweiz, und zwar nicht zuletzt dank der guten internationalen Vernetzung unseres Landes. Hier, wie auch in vielen anderen Bereichen, ist die EU eine unserer wichtigsten Partnerinnen. Die Teilnahme der Schweiz an EU Bildungs- und Forschungsprogrammen via bilaterale Abkommen ermöglicht den Austausch von Studierende und Forschenden. Davon profitieren beide Seiten, die Schweiz aber gerade im Bereich der Forschung bekanntlich in besonderem Masse. Dies geschieht nicht nur via die Hochschulen, sondern auch via die Forschung und Entwicklung in grossen und kleinen Unternehmen. Entsprechend gross ist hierzulande denn auch die Konsternation über die Folgen der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative in der Form eines vorläufigen Stopps der Verhandlungen zur Fortsetzung der Beteiligung der Schweiz an den Forschungs- und Bildungsprogrammen Erasmus+ und Horizon 2020.

Die Reaktionen in der Schweiz darauf zeigen wohl, dass die komplexen Zusammenhänge des bilateralen Rechts im Vorfeld der Abstimmung von vielen unterschätzt wurden. Es scheint die Auffassung vorgeherrscht zu haben, dass die Personenfreizügigkeit ein von anderen Faktoren unabhängiges Element der bilateralen Beziehungen mit der EU und deshalb frei verhandelbar sei. Für bilaterale Verhandlungen braucht es aber bekanntlich zwei Seiten, und Tatsache ist, dass die EU die Sache ganz anders sieht. Wesentlich für das Verständnis der Haltung der EU sind nach meiner Einschätzung die folgenden Faktoren.

Zuerst einmal ist innerhalb der EU die Personenfreizügigkeit im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden. Seit der Revision von Lissabon (in Kraft seit dem 1. Dezember 2009) nennt der EU-Vertrag nach dem übergeordneten Ziel der Friedenswahrung als Mittel hierzu an erster Stelle die Schaffung eines „Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen für ihre Bürgerinnen und Bürger, in dem - in Verbindung mit geeigneten Massnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Aussengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität - der freie Personenverkehr gewährleistet ist“. Hierdurch wird der Personenfreizügigkeit eine Bedeutung zugewiesen, welche sie über den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital hinaushebt. Es ist nicht verwunderlich, wenn die EU diese Sichtweise bis zu einem gewissen Grad auch auf die Schweiz überträgt, hat diese doch durch die bilateralen Abkommen in einem hohen Grad Zugang zu diesem Binnenmarkt erlangt. Im Übrigen ist auch in der Schweiz unbestritten, dass das Freizügigkeitsabkommen ein Kernelement des bilateralen Rechts darstellt.

Weiter hängt dieses Abkommen nicht nur formell, nämlich via die sog. Guillotineklausel, mit den anderen Abkommen des Paktes der Bilateralen I zusammen, sondern inhaltlich auch mit weiteren Abkommen, z.B. dem Schengenabkommen über die Abschaffung von Binnengrenzkontrollen. In der EU ist das Schengenrecht als Weiterentwicklung der Personenfreizügigkeit entstanden. Mit anderen Worten: Ohne Personenfreizügigkeit ist Schengen nicht denkbar. Dies gilt auch für die Schweiz, die sich gleich wie Island, Liechtenstein und Norwegen an den Schengenraum der EU assoziiert hat. Schengen war nur möglich, weil vorher die Personenfreizügigkeit geschaffen worden war. Bekanntlich profitiert die schweizerische Tourismusbranche durch das Schengenvisum stark von der Anbindung der Schweiz an den Schengenraum.

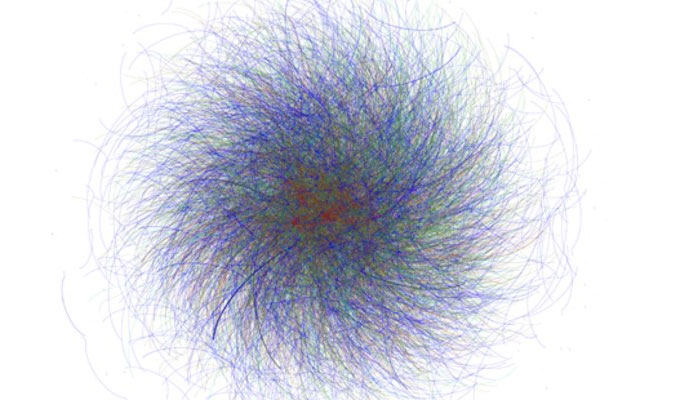

Ein weiterer inhaltlicher Konnex besteht zu Bildung und Forschung. In der EU wird der freie Verkehr des Wissens oft als die fünfte Freiheit bezeichnet (neben den klassischen vier Freiheiten des Binnenmarktes: Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital). Getragen wird diese Freiheit durch Personen, nämlich eben die Forschenden und Studierenden, wodurch der Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit unmittelbar deutlich wird. Auch hier gilt deshalb: Der freie Verkehr des Wissens setzt die Personenfreizügigkeit voraus. Wiederum überträgt die EU diese Sichtweise auch auf die Schweiz, nimmt sie doch auf der Grundlage von bilateralen Abkommen an den Forschungs- und Bildungsprogrammen der EU teil.

Nun hat die Annahme der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative an der heute bestehenden bilateralen Personenfreizügigkeit bisher nichts geändert. Das Abkommen bleibt einstweilen unverändert in Kraft. Die erste rechtliche Folgeerscheinung der Initiative betrifft vielmehr die Anwendung dieses Abkommens auf den neuen EU-Mitgliedstaat Kroatien. Die Tatsache, dass die Schweiz wegen der Initiative das bereits ausgehandelte Erweiterungsprotokoll nicht unterzeichnen kann, bedeutet in der Sicht der EU die klare Ankündigung einer Ungleichbehandlung eines ihrer Mitgliedstaaten auf einen Zeitpunkt hin, für welchen der Einbezug dieses Landes eigentlich vorgesehen war (Analoges würde übrigens auch dann gelten, wenn in der Schweiz ein Referendum über das unterzeichnete Protokoll angenommen würde). In der Sicht der EU tastet die Schweiz damit die Personenfreizügigkeit an, und zwar zeitlich weit unmittelbarer, als mit der ja noch zu erfolgenden Umsetzung der Initiative auf der Ebene des Bundesrechts. Dass Kroatien im Rahmen dieser Umsetzung später einmal unter den gleichen Bedingungen wie die anderen EU-Mitgliedstaaten an der (dann wohl eingeschränkten Personenfreizügigkeit) Teil haben könnte, ändert in den Augen der EU nichts an der jetzigen Ungleichbehandlung, die sich aus dem einstweilen gänzlichen Ausschluss von Kroatien ergibt.

In der Optik folgt deshalb der Stopp der weiteren Beteiligung der Schweiz an Bildungs- und Forschungsprogrammen der EU einem logischen Sachzusammenhang, dem sich die EU nach ihrer eigenen Ordnung gar nicht entziehen kann. Daraus wird aber auch deutlich, dass es für die Schweiz nicht einfach sein wird, kurzfristig einen Ausweg zu finden, der im Interesse ihrer Bildungs- und Forschungslandschaft – und damit im grösseren Sinne auch im Interesse des Gesamtwohls des Landes – die Teilnahme an Erasmus+ und Horizon 2020 doch noch ermöglicht.

Prof. Dr. Christa Tobler, LLM

Europainstitut der Universität Basel